Déployer l’IA en santé

La 6ᵉ journée thématique annuelle, organisée par l’UEHP et Relyens, a eu lieu en juillet 2025 à Bruxelles, autour d’un sujet central : l’implémentation de l’intelligence artificielle en santé. Un moment d’échanges où la diversité des points de vue a alimenté les discussions, et dont la synthèse est maintenant disponible.

La synthèse des discussions se structure autour de trois grands volets :

- Un état des lieux du déploiement de l’IA en santé, de l’action publique européenne en cours et à l’étude sur le sujet ainsi qu’un aperçu des conséquences de la règlementation européenne en vigueur sur la responsabilité civile des soignants et des établissements de santé.

- Trois retours d’expérience concrets d’intégration de l’IA et de la data au plus près de la démarche de soin, dont celui de l’hôpital Foch

- Une réflexion prospective sur les défis à relever pour que données et IA délivrent des bénéfices tangibles, qu’il s’agisse de transformation culturelle, de structuration des données ou encore de prévention de la déqualification.

L’intégralité de la synthèse est disponible sous format PDF en téléchargement libre.

Télécharger la synthèseCe qu’il faut retenir

- Cadre réglementaire européen : L’Union européenne a mis en place de nouvelles règles, comme le Règlement sur l’IA (AI Act) et le Règlement sur les données (Data Act), pour encadrer le développement d’une santé numérique éthique et maîtrisée. L’objectif de la Commission européenne est de fournir les moyens techniques et réglementaires pour déployer l’IA en santé.

- Défis et opportunités : L’intégration de l’IA dans le secteur de la santé suscite de grands espoirs pour améliorer les diagnostics, personnaliser les traitements et optimiser le système de soins. Cependant, elle soulève des questions importantes sur la protection des données, l’éthique et l’équité d’accès aux soins.

- Gouvernance et responsabilité : La mise en place d’une gouvernance de l’IA au sein des établissements de santé, impliquant toutes les parties prenantes (médecins, représentants de patients, etc.), est cruciale. La question de la responsabilité civile en cas de défaillance d’un système d’IA est un enjeu majeur pour les soignants et les établissements.

- L’importance des données : La qualité, la complétude et l’interopérabilité des données de santé sont des conditions indispensables pour que l’IA puisse apporter des bénéfices tangibles. Le partage de données est essentiel pour éviter une perte de chance pour les patients.

- Impact sur les professionnels de santé : Le déploiement de l’IA transforme profondément les pratiques professionnelles. Il est nécessaire d’impliquer les médecins dès le début du processus pour que l’implémentation soit réussie et de prendre en compte le risque de déqualification.

- La dimension humaine et les compétences : Le déploiement de l’IA est présenté avant tout comme « une affaire d’humain ». Cela implique une transformation profonde des compétences, un besoin de formation pour les soignants et soulève des questions sur l’évolution de leur identité professionnelle, entre délégation de tâches et risque de déqualification.

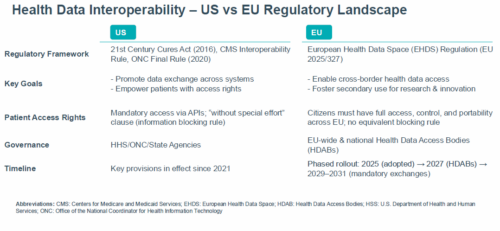

- L’interopérabilité, un défi technique et politique : Différents appareils d’un même fabricant peuvent utiliser des formats de données distincts. Une comparaison est faite avec les États-Unis, qui ont avancé plus rapidement sur ce sujet en rendant obligatoires certains standards techniques et API, contrairement à l’Europe où le cadre est encore en cours de déploiement.

IA et données de santé : quel cadre théorique ?

De nouvelles règles ont été adoptées ces dernières années par l’Union européenne avec l’ambition affichée de positionner le Vieux Continent à la pointe d’une règlementation numérique au service de ses citoyens et de son autonomie.

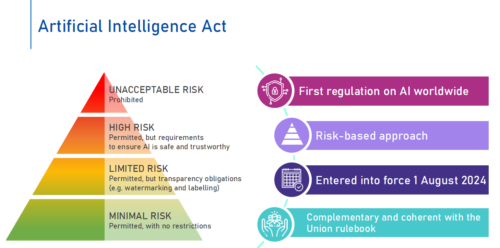

Qu’il s’agisse d’appliquer le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) ou du Règlement sur les données (Data Act), l’enjeu est de faire advenir une santé numérique éthique, durable et maitrisée. Mais cette nouvelle donne règlementaire est-elle suffisante pour créer les conditions de la confiance du public ? D’autre part, ne risque-t-elle pas de ralentir l’innovation ? Décryptage par des experts institutionnels et juridiques.

Volonté et action publiques

La Commission européenne veut donner les moyens aux IA locales de se déployer.

La parole est à

En appliquant la nouvelle règlementation, vous êtes mieux à même de servir les patients européens.

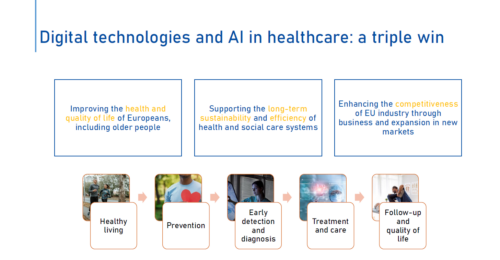

Saila Rinne a commencé par rappeler le triple gain que représentent les technologies numériques et l’intelligence artificielle en santé, particulièrement dans un contexte de vieillissement de la population et de pression budgétaire accrue sur les systèmes de santé européens.

La cheffe d’unité a ensuite présenté le plan d’action IA pour le continent et ses piliers : l’investissement dans l’infrastructure de calcul avec les usines et giga-usines d’IA, le développement des algorithmes et des compétences, l’investissement dans la donnée, et enfin, la règlementation. Sur ce dernier point, Saila Rinne a indiqué que la Commission européenne souhaitait clarifier l’interaction entre les différents textes et espérait aboutir à un ensemble de règles simplifié, pertinent et applicable pour et par les différentes parties prenantes.

« Il ne faut pas aborder la question sous le seul prisme de l’AI Act : c’est un outil parmi d’autres pour apporter plus de sécurité juridique. »

Saila Rinne présente l’approche basée sur les risques du Règlement européen sur l’intelligence artificielle.

Saila Rinne a également indiqué que la Commission européenne travaillait à un plan d’application spécifique à la santé et à l’industrie pharmaceutique : Apply AI Strategy [Appliquer la stratégie IA]. Enfin, elle a conclu son intervention par une présentation de différents projets soutenus par la Commission européenne en lien avec les données de santé. Parmi eux, la collaboration privé-public autour des jumeaux virtuels du corps humain.

Les bénéfices de la plateforme avancée de jumeau virtuel humain

- collaborative et portée par sa communauté

- distribuée et flexible

- à la pointe de l’innovation

- sécurisée et respectueuse de la vie privée

Bribes de conversations

Dr Paul Garassus, Président d’honneur de l’UEHP : « Nous avons besoin d’une nouvelle génération de professionnels de santé, formée à ces nouvelles compétences numériques. Quelles actions de la Commission vont en ce sens ? »

Saila Rinne : « La Commission a mis en place des académies pour se former aux compétences de l’IA et mon service pousse pour qu’un programme spécifique à la santé émerge. Nous voulons aussi que plus de data scientists se rendent dans les hôpitaux, car nous croyons beaucoup à la crossfertilisation. ».

David Gruson, Président d’Ethik-IA : « Vous avez parlé du besoin de simplifier le cadre règlementaire qui entoure l’IA : comment la Commission entend-elle le mettre au service du déploiement de l’IA en santé ? »

Saila Rinne : « Pour vous donner un exemple, la Commission européenne vient de publier un guide qui clarifie l’interaction entre le Règlement sur les dispositifs médicaux et le Règlement sur l’intelligence artificielle. »

La Commission européenne cherche à donner les moyens techniques et règlementaires de déployer l’IA en santé.

État des lieux : où en est l’IA dans le secteur de la santé européen ?

La parole est à

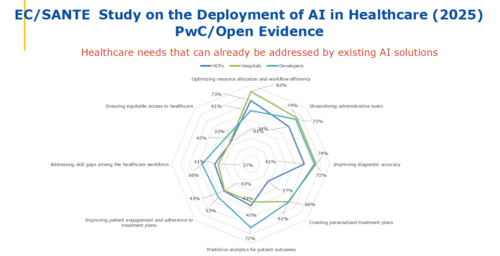

3 hôpitaux sondés sur 4 déclarent que les solutions d’IA existantes peuvent les aider à rationaliser les tâches administratives.

Dès l’ouverture de son intervention, Yiannos Tolias a insisté sur la nécessité absolue de développer la confiance et l’acceptabilité de l’IA auprès du grand public en faisant le parallèle avec les vaccins : si la sécurité n’est pas garantie, la technologie ne sera pas adoptée par les patients. Il a également présenté les résultats préliminaires d’une enquête menée par PwC et Open Evidence pour le compte de la Commission européenne. Son objectif était d’identifier les obstacles au déploiement de l’IA dans les environnements cliniques par les organisations de santé et hôpitaux.

Au-delà de différences de perception entre les professionnels de santé, hôpitaux et développeurs, l’enquête montre que le travail administratif et le diagnostic sont les deux champs dans lesquels les bénéfices des solutions d’IA existantes sont bien identifiés. Sur le potentiel transformatif de l’utilisation de l’IA en santé, Yiannos Tolias a souligné les enjeux du suivi patient à distance : si l’Europe évite l’écueil d’une nouvelle fracture numérique en veillant à ce que l’IA soit disponible équitablement sur son territoire, l’intelligence artificielle pourrait contribuer à améliorer la situation des déserts médicaux.

En Pologne

Les chiffres présentés par Łukasz Bruski pour la Pologne recoupent ceux de l’enquête de la Commission européenne : une forte adoption des solutions d’IA par les services d’imagerie et des projections vers de plus en plus d’applications au service des patients.

Résultats préliminaires d’une enquête menée par PwC et Open Evidence pour le compte de la Commission européenne.

Bribes de conversation

Dr Nils Lölfing : « Pouvez-vous revenir sur le retrait de la proposition de directive sur la responsabilité civile en matière d’intelligence artificielle ? »

Yiannos Tolias : « Cette directive avait beaucoup dérivé de son principe originel de responsabilité civile automatique et aucun accord n’avait émergé sur la façon d’aborder la question de la responsabilité à ce niveau. La Commission a estimé que la directive n’était pas assez mature. »

La confiance et l’acceptabilité de l’IA sont au cœur de cette phase de déploiement.

L’OMS contribue à façonner un futur éthique pour le numérique et l’IA de santé en Europe

La parole est à

48 % des pays sondés identifient l’incertitude juridique comme un défi majeur à l’adoption de l’IA.

Keyrellous Adib a débuté sa présentation par quelques chiffres qui démontrent entre autres l’intérêt des pays de la région Europe pour l’intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé et le large déploiement de solutions nationales de dossier patient informatisé. Il a également mis en exergue de grandes disparités, dans la mise en place ou non de politiques de maitrise du numérique en santé, par exemple.

Keyrellous Adib décrit le mandat de l’OMS en Europe et les grands axes du plan d’action régional pour la santé numérique dans la Région européenne de l’OMS 2023-2030.

Bribes de conversation

Dr Paul Garassus : « Comment collaborez-vous avec l’Union européenne sur ces sujets ? »

Keyrellous Adib : « Lors de la rédaction d’un nouveau guide, par exemple, nous le faisons relire au préalable par les contacts pertinents au sein des institutions européennes pour assurer le meilleur alignement possible. Cette année, nous avons préparé un module sur l’IA Act que nous avons dispensé aux États membres lors de notre session annuelle de formation. C’est également utile pour les États non-membres de l’Union : lorsque le RGPD est entré en vigueur, beaucoup s’en sont servis pour établir leur propre règlementation. C’est ainsi que nous nous rendons utiles, non seulement aux 27 membres de l’UE, mais plus largement à nos 53 États membres dans la région. »

Olena Chernenko, Directrice-fondatrice de MedCapitalGroup : « Quelles sont vos préconisations de format pour implémenter des technologies de rupture tout en assurant l’interopérabilité ? »

Keyrellous Adib : « L’interopérabilité tient à différentes composantes. Outre les standards ou les infrastructures, ce sont parfois les politiques, les cadres règlementaires ou les instances qu’il faut rendre interopérables. La difficulté que nous avons observée un peu partout réside dans le manque d’interopérabilité entre le secteur public et privé, et ce, quelle que soit la taille du pays. »

« Il n’y a pas de gouvernance de l’IA sans gouvernance de la donnée. »

Le fonctionnaire de l’OMS a expliqué que l’agence proposait pour la région Europe des services d’évaluation des systèmes d’information hospitaliers et des actions de soutien à l’utilisation secondaire des données de santé, en plus de ses initiatives liées au Big Data et à l’intelligence artificielle (formation, publication de guides, boites à outils, etc.).

Alors que seuls 14 pays sur 50 déclarent disposer de directives de gestion des implications éthiques de l’IA, Keyrellous Adib a énoncé les six principes d’éthique et de gouvernance de l’intelligence artificielle en santé listés par l’OMS dès 2021 :

- Protéger l’autonomie,

- Promouvoir le bien-être, la sécurité humaine et l’intérêt public,

- Garantir la transparence, l’explicabilité, et la compréhension,

- Favoriser la responsabilité et la responsabilisation,

- Garantir l’inclusion et l’équité,

- Promouvoir une IA réactive et durable.

Règlementation européenne : quelles conséquences sur la responsabilité civile des soignants et des établissements de santé ?

La parole est à :

« Les dégâts ne se sont pas encore produits, nous en sommes au tout début de l’histoire. »

« Qui est responsable quand l’IA impacte négativement la prise en charge du patient ? ».

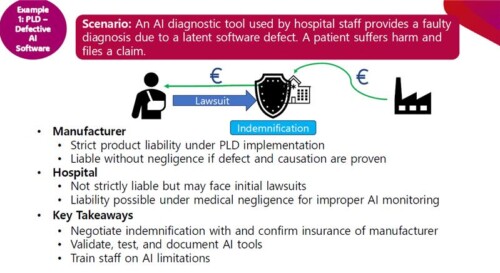

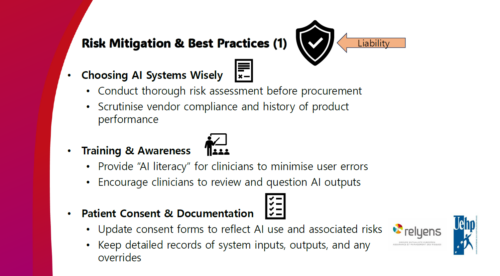

L’objectif affiché du Dr Nils Lölfing et de Lucie Curtit avec cette présentation était d’aider les professionnels de santé à mieux maitriser les enjeux et comprendre les risques inhérents à cette responsabilité civile émergente et les stratégies d’atténuation disponibles. L’avocat a souligné qu’au-delà du risque juridique et judiciaire, les organisations de santé devaient être vigilantes au risque réputationnel représenté par la défaillance d’un système d’IA. Avec le Règlement sur l’intelligence artificielle et la nouvelle Directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, de nombreuses obligations légales ont été introduites pour protéger les patients. Ainsi, même en cas de conformité aux obligations légales, les établissements de santé et les médecins peuvent voir leur responsabilité engagée.

Dr Nils Lölfing a détaillé trois schémas pratiques de responsabilité théoriques sous le prisme de ces nouvelles règlementations européennes et locales avant de conclure par quelques recommandations de bonnes pratiques afin de tenter d’atténuer le risque pour les établissements de santé et les médecins

Dr Nils Lölfing a complété cette présentation en indiquant que la responsabilité civile en lien avec l’IA doit faire l’objet de protocoles clairs, de contrats solides et d’une supervision rigoureuse.

L’éclairage de Lucie Curtit

« La Directive sur la responsabilité des produits défectueux doit encore être transposée dans le droit national des États membres de l’Union européenne, ce qui peut impliquer des différences locales, contrairement au Règlement sur l’IA qui est d’application immédiate et uniforme. »

Bribes de conversation

David Gruson : « Observez-vous une augmentation de la sinistralité en lien avec ces sujets ? Faut-il s’attendre à un tsunami ? » Lucie Curtit : « Il est trop tôt pour dire si le déploiement de l’IA va faire grimper la sinistralité et les primes d’assurance. Depuis maintenant plusieurs années, nous essayons d’anticiper cette nouvelle donne pour agir en amont et aider nos clients à prévenir et limiter les sinistres. »

Omar Tujjar, Président de l’Association internationale d’IA médicale : « Voyez-vous le potentiel d’un outil qui évalue les processus internes et certifie que l’hôpital est prêt à déployer des solutions d’IA ? Cela aurait-il un intérêt du point de vue de la responsabilité civile et du coût de l’assurance ? ».

Dr Nils Lölfing : « Je dirai que tout dépend du niveau de précision de l’outil : s’il est trop générique, cela ne suffira pas à atténuer le risque de responsabilité juridique. Mais s’il est capable d’intégrer des politiques spécifiques en plus de critères standards, alors oui, il y a un intérêt clair pour l’hôpital, pour l’assureur, et en définitive pour le patient. »

L’IA et les données représentent une opportunité qu’il convient d’encadrer pour les organisations de santé qui les utilisent.

Comment les acteurs de la santé intègrent-ils l’IA et la data ?

L’intelligence artificielle fait d’ores et déjà partie du quotidien de certaines organisations de santé en Europe.

À travers trois cas concrets, nous avons pu toucher du doigt l’impact réel de ces technologies sur les pratiques médicales et la prise en charge des patients, la qualité et la sécurité des soins, au-delà du simple effet d’annonce ou des attentes parfois exagérées.

L’hôpital Foch organise la gouvernance de l’IA

L'hôpital Foch, c'est :

La parole est à

« L’IA est un outil et les décisions doivent rester celles du médecin. »

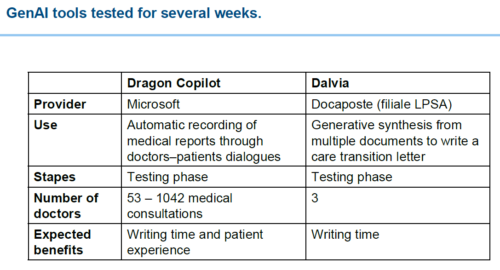

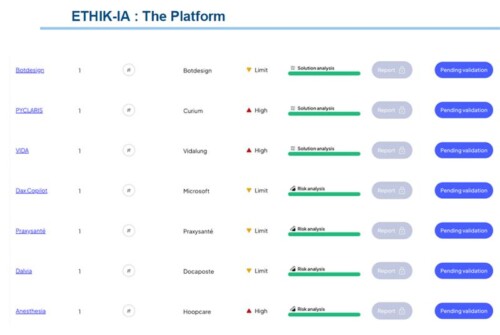

Après un bref rappel de l’évolution de la notion de « garantie humaine » depuis 2017, David Gruson s’est réjoui de l’accélération du déploiement d’outils de mise en place de systèmes IA, qu’il s’agisse de méthodologie ou de plateforme comme celles d’Ethik-IA. Dans le cas de l’hôpital Foch, Hélène Marin a expliqué que la première étape a consisté à créer un comité IA, composé notamment de médecins, au sein de la structure pour orienter sa stratégie vis-à-vis de cette technologie.

Un comité de garantie humaine a également vu le jour pour traiter des questions plus opérationnelles liées à l’IA, comme l’obligation de communication au patient. Le DPO et le RSSI de l’établissement y participent, ainsi qu’un représentant de patients L’hôpital Foch a également cartographié tous ses systèmes d’IA en utilisation grâce à la plateforme Ethik-IA. « Une cartographie précieuse qu’il convient d’actualiser pour qu’elle le reste », a insisté la dirigeante.

Hélène Marin : « Nous avons aussi besoin de médecins dans le comité de gouvernance de l’IA pour limiter les effets de la “shadow IA”. »

Alexandre Drezet détaille les tests de deux outils d’intelligence artificielle générative au sein de l’hôpital Foch.

La plateforme Ethik-IA liste les solutions d’IA et les tâches de conformité associées à leur utilisation.

Bribes de conversation

Omar Tujjar, président de l’Association internationale d’IA médicale : « Je suis curieux de savoir comment vous procédez pour évaluer les fournisseurs de systèmes d’IA. Dans le cas d’un outil comme DAX Copilot de Microsoft, par exemple, sur quelles données basez-vous votre évaluation ? »

Hélène Marin, Directrice exécutive d’Ethik-IA : « Nous avons sollicité Microsoft afin qu’ils nous transmettent un maximum d’informations. Notre audit permettra ensuite de démontrer la compatibilité ou non avec le Règlement sur l’IA.

David Gruson, Président-Fondateur d’Ethik-IA : « Le soutien de l’hôpital Foch a été déterminant dans la décision de Microsoft d’accéder à notre demande : cela montre à quel point notre écosystème est plus fort ensemble. »

Le déploiement de l’IA ne se limite pas à l’aspect technologique, les hôpitaux doivent adapter l’organisation et mobiliser toutes les parties prenantes.

Medincus automatise et standardise les tests d’audition.

La parole est à

100 000 €. C’est le prix qui a été demandé à Medincus pour accéder à la base de données nécessaire pour entrainer sa solution d’IA. Un prix qui a été négocié à 10 000 € du fait de l’intérêt scientifique du projet.

Łukasz Bruski a exposé la problématique qui a amené son centre à développer une solution d’IA en audiologie : le manque d’experts formés aux tests de détection et la subjectivité importante dans le diagnostic et le traitement des pathologies détectées. Medincus a ensuite comparé la performance de ce système d’IA aux résultats d’audiologistes expérimentés en utilisant un ensemble de données à part et indépendant afin de s’assurer de sa justesse et de son efficacité.

Quelques semaines après le lancement de cette solution, Łukasz Bruski cite déjà plusieurs bénéfices pour l’organisation : dans un premier temps, la standardisation des données puis la réduction de la dépendance à son unique expert en interne : celui-ci n’est désormais sollicité que pour les cas particulièrement complexes. De plus, cette solution permet d’apporter le même niveau de soin dans les autres pays où opère Medincus : Kirghizstan, Sénégal, etc.

Bribes de conversation

Dr Francesco Petracca : « Vous expliquez que l’algorithme fournit un conseil, quel est l’impact de ce conseil sur le processus de décision ? »

Łukasz Bruski : « Nous n’avons pas le recul nécessaire pour répondre sur ce point, mais les spécialistes sont globalement très contents de pouvoir compter sur ce nouvel outil, car ces tests sont très difficiles à interpréter. J’espère pouvoir revenir l’année prochaine pour vous donner des données plus précises ».

Appliquée à une spécialité donnée, l’IA permet à tous les patients de bénéficier du même niveau d’expertise.

Vu des États-Unis : le projet DECODE met l’IA générative au service de la création de jumeaux numériques

La parole est à

L’IA générative appliquée à la recherche en santé révolutionne la compréhension des maladies et de l’impact des traitements, notamment grâce aux jumeaux numériques.

Maryaline Catillon a présenté le projet DECODE (Dynamic Evaluation of Cardiometabolic Obesity DiseasE), développé par une équipe spécialisée en IA dirigée par Jimmy Royer, Associé et Directeur des sciences des données chez Analysis Group.

Ce projet repose sur des données issues de plus de 13 millions de patients suivis dans plus de 60 hôpitaux. Les données utilisées couvrent l’ensemble du parcours de soins (hospitalier, ambulatoire, médico-administratif) et se composent de données structurées (diagnostics, prescriptions, biologie) et non structurées (notes cliniques, imagerie). Ces informations complètes et fiables sur les parcours de santé d’une large population de patients permettent de simuler fidèlement l’évolution d’une pathologie complexe, comme l’obésité et ses comorbidités cardiométaboliques.

Après avoir présenté la méthodologie, Maryaline Catillon a exposé les résultats de ce projet qui a démontré et quantifié les bénéfices significatifs de la perte de poids en prenant en compte la complexité du monde réel. Les travaux en cours visent à élargir davantage les sources de données utilisées et à valider les résultats avec des cohortes à long terme.

Cet exemple a mis en évidence le fait que les données de santé, leur interopérabilité, leur complétude et leur qualité, constituent le socle indispensable d’une médecine moderne fondée sur l’IA. Ce socle garantit que les outils numériques puissent fonctionner efficacement dans des contextes réels afin que tous les acteurs du système de santé, professionnels de santé, chercheurs et décideurs publics, puissent prendre des décisions éclairées fondées sur une compréhension complète et fiable du parcours de soin des patients et/ ou populations concernées.

Bribes de conversation

Georges Romero : « Ce cas concret aurait-il pu se dérouler en Europe ? Qu’est-ce qui se serait passé différemment ? »

Maryaline Catillon : « Il aurait tout à fait pu se dérouler en Europe, mais il aurait été confronté à des défis spécifiques liés à la fragmentation des systèmes de santé et à l’accès encore limité à des bases de données interopérables couvrant l’ensemble des contextes de soins. À la différence des États-Unis, où des standards comme HL7 FHIR et des API ouvertes (SMART on FHIR et SMART/ HL7 Bulk FHIR Access) ont été rendus obligatoires par la règlementation fédérale depuis 2022, l’Europe avance encore vers une infrastructure commune. Cependant, le cadre évolue rapidement : l’entrée en vigueur de l’Espace Européen des Données de Santé (EHDS) en 2025 marque une avancée décisive vers l’interopérabilité à l’échelle du continent. »

Les modèles d’IA ne peuvent pas contribuer efficacement à l’amélioration des soins, aux progrès de la recherche en santé et à l’élaboration des politiques publiques que s’ils s’appuient sur des données interopérables, complètes et de qualité qui reflètent l’ensemble du parcours des patients.

Quels défis surmonter pour que l’IA et la data délivrent des bénéfices tangibles ?

En matière d’intelligence artificielle et de données de santé, le passage de l’innovation technologique à l’amélioration effective des soins suppose bien plus que la simple adoption d’outils. Il implique une transformation profonde des pratiques professionnelles, une maitrise technique et éthique des données de santé, ainsi qu’une adaptation fine aux contraintes organisationnelles et humaines du système de soins. Ces défis, loin d’être purement techniques, touchent au cœur des métiers du soin et questionnent l’évolution des compétences, la gouvernance des données et l’ancrage des solutions dans la réalité quotidienne des établissements de santé.

Culture et compétences : ce que l’IA fait aux professions du soin

La parole est à

« Faire équipe avec des pairs constitue déjà un défi, mais faire équipe avec l’IA en est un autre, car elle apprend beaucoup plus vite et mieux que vous »

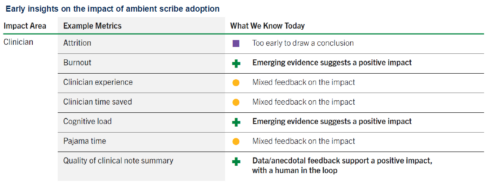

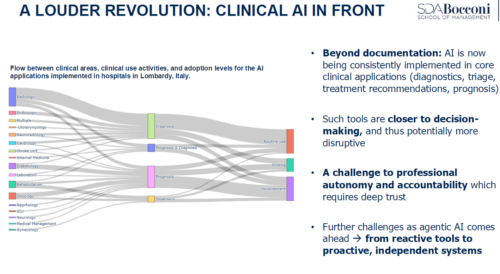

Dr Francesco Petracca a décrit une révolution à plusieurs vitesses : un premier mouvement, déjà bien installé, transforme les processus administratifs de façon « silencieuse ».

Le second mouvement s’attache à l’activité clinique et son implémentation génère plus de discussions, médiatiques et professionnelles, parce qu’il se rapproche de la décision médicale. Le chercheur a insisté sur le fait que les problématiques soulevées par les outils d’IA réactive ne deviendront que plus cruciales avec l’IA agentique. L’IA agentique, ou « agents d’IA », désigne les systèmes d’IA qui nécessitent très peu d’intervention humaine et accomplissent des tâches en établissant eux-mêmes les étapes intermédiaires, qu’ils suivent ensuite de façon autonome.

Premiers éclairages sur l’impact de l’utilisation des scribes ambiants, solutions qui se servent de l’IA pour retranscrire automatiquement les conversations patient soignant pendant une consultation.

Dr Francesco Petracca présente une étude menée en Lombardie qui indique qu’une bonne proportion des 60 applications d’IA dénombrées est déjà utilisée dans des tâches cliniques de routine.

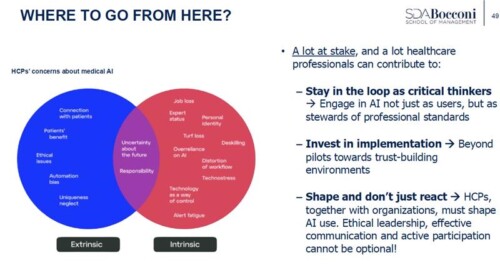

C’est pourquoi Dr Francesco Petracca a parlé d’une identité professionnelle « sous pression » dans les métiers du soin en pointant notamment la tension existante entre délégation et déqualification. Après avoir présenté quelques enseignements tirés de l’analyse de différentes stratégies d’implémentation d’outils d’IA, il a conclu son intervention en insistant sur le rôle actif que les professionnels de santé ont à jouer dans cette révolution.

Dr Francesco Petracca enjoint les professionnels de santé à se saisir du sujet de l’IA pour façonner son utilisation et non simplement y réagir

L’IA, nouveau paradis des cybercondriaques ?

Valérie Vocanson, Directrice générale adjointe Développement Europe chez Relyens, s’interroge sur l’acceptation et l’utilisation de l’IA [générative] par les patients. Elle se demande si de plus en plus personnes se tournent vers ces technologies pour s’autodiagnostiquer. Réponse du Dr Francesco Petracca : « Le phénomène est pour l’instant circonscrit à des profils friands de technologie ou de nouveauté, mais au rythme auquel l’IA est adoptée, on risque d’observer une tendance en ce sens d’ici deux ans. »

Bribes de conversations

Valérie Vocanson : « En ce qui concerne votre propos sur l’identité professionnelle, voyez-vous une corrélation avec l’âge des professionnels de santé ? »

Dr Francesco Petracca : « Nous n’avons pas mis en évidence de corrélation par l’âge. Néanmoins, l’identité professionnelle des jeunes étant moins consolidée et les médecins proches de la retraite se sentant peu concernés, on peut supposer que les professionnels de santé expérimentés, en milieu de carrière et habitués à un certain statut, soient ceux qui se sentent le plus menacé par cette révolution. Mais c’est une supposition, je n’ai pas de données sur le sujet. »

Olena Chernenko : « Nous avons beaucoup parlé de formation continue des professionnels de santé, mais qu’en est-il de la formation initiale ? Le cursus des étudiants en médecine d’aujourd’hui est dépassé, ne devrions-nous pas revoir complètement notre approche ? »

Dr Francesco Petracca : « La situation diffère selon les pays, la France a introduit un module sur l’utilisation des outils numériques, mais je vous rejoins, l’enjeu est énorme. D’autant que l’intelligence artificielle rebat également les cartes de la transmission de savoirs et de compétences d’une génération à l’autre. »

Le déploiement de l’intelligence artificielle est avant tout une affaire d’humain.

Les parole est à

Certains hôpitaux investissent en ce moment même dans des solutions déjà obsolètes pour leurs données de santé. D’autres investissent dans l’IA sans avoir préalablement investi dans la préparation et la qualité des données nécessaires. Les décideurs ne disposent pas toujours de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en la matière. En dépit de leurs implications hautement stratégiques qui demanderaient l’implication des leaders hospitaliers, les aspects techniques liés aux données sont encore trop souvent considérés comme un sujet “geek” délégué aux équipes techniques. »

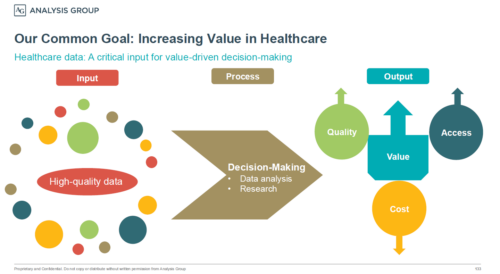

La donnée comme carburant

Maryaline Catillon a commencé par définir la création de valeur en santé comme la combinaison de trois objectifs majeurs : la qualité des prises en charge, l’accès aux soins et la maitrise des coûts. Elle a ensuite souligné le rôle déterminant de la qualité, de la disponibilité et de l’interopérabilité des données de santé dans ce processus : les données constituent la source des informations nécessaires pour analyser les prises en charge, optimiser l’accès aux soins et comprendre, puis maitriser, les coûts.

Maryaline Catillon schématise le processus de création de valeur dans le secteur de la santé.

En miroir des discussions du jour sur le cadre règlementaire qui avaient exploré les risques liés au partage des données et à l’IA en santé, la chercheuse-consultante a alerté sur l’existence de risques à ne pas partager les données de santé et à ne pas utiliser l’IA. Ces risques sont en effet très importants et peuvent se traduire par une perte de chance pour les patients, par exemple des erreurs de diagnostic évitables et/ou des choix de traitements suboptimaux. Ils peuvent également affecter la santé des populations, par exemple en retardant l’évaluation et l’adoption d’innovations et/ou la détection de risques de santé publique.

Ces considérations ont amené Maryaline Catillon à évoquer les différences entre États-Unis et Union européenne en matière d’interopérabilité. Elle a expliqué que l’interopérabilité des données de santé a fait l’objet de progrès majeurs aux États-Unis grâce à une combinaison de régulations, d’innovations et de collaborations.

« Aux États-Unis, les avancées en matière d’interopérabilité se sont appuyées sur des règlementations ayant imposé à la fois l’adoption de standards et le recours au cadre technologique open source SMART*. Ce cadre a permis l’émergence d’un langage commun autour des données de santé, au bénéfice des patients, des médecins, des hôpitaux, des chercheurs, ainsi que des entreprises innovantes, des start-ups aux groupes pharmaceutiques. »

*Substitutable Medical Applications and Reusable Technologies

Enfin, dans cette période d’évolution règlementaire et de contrainte budgétaire, Maryaline Catillon a incité les hôpitaux européens à participer à la révolution de l’IA en santé en rejoignant des programmes de recherche et des partenariats industriels internationaux. Ces collaborations offrent aux établissements l’opportunité d’anticiper les transformations de la recherche (données en vie réelle, IA), de former en continu leurs équipes, de valoriser leurs données pour accéder à de nouveaux financements, et de contribuer à la production scientifique internationale, tout en renforçant leur capacité d’innovation et la compétitivité européenne dans le domaine de l’IA.

La complexité de l’interopérabilité

Lors de l’exposition de son cas concret, Łukasz Bruski a indiqué que Medincus avait approché deux fabricants majeurs de dispositifs médicaux pour l’audition : chacun utilisait un format d’export différent, payant pour l’un d’entre eux… Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là puisque chaque version des appareils du fournisseur choisi produisait également des données différentes. Bref, pas si simple le partage de données !

Des données de santé complètes, fiables et interopérables sont un prérequis nécessaire pour bénéficier des promesses de l’IA en santé.

« En marge du déploiement de l’IA, il est important de ne pas désinvestir d’autres domaines des systèmes de soin. »

Tenir compte de la réalité du terrain

Sarada Das s’est fait le relais de la voix des médecins. Une perspective à prendre en considération impérativement pour que l’implémentation de l’IA soit constructive. Pour cela, ils doivent être impliqués au plus tôt, puis intégrés dans des boucles de retours dynamiques. Il faut aussi tenir compte du fait que de précédents projets numériques leur ont déjà fait miroiter gain de temps et réduction du stress sans que cela se vérifie toujours : avec l’IA, ils attendent une approche basée sur la preuve et une mesure objective de la charge induite.

Par la suite, Sarada Das a souligné que la confiance est une valeur très chère aux professionnels de santé, d’où l’importance d’être en mesure de répondre à leurs interrogations, qu’elles concernent le stockage de données ou le développement de la solution. D’après le CPME, les praticiens revendiqueraient le droit à ne pas utiliser l’IA, d’autant plus dans un contexte où le régime de responsabilité civile n’est pas encore clair. Se posent également les questions de la certification des solutions et de l’intégration de ces nouvelles compétences à la formation des médecins.

Face à ces préoccupations, le CPME a publié dix recommandations clés parmi lesquelles celle de concevoir des systèmes d’AI qui répondent bien à des demandes réelles du secteur de la santé, et celle d’évaluer l’efficacité et l’efficience de l’IA. Dans sa conclusion, Sarada Das a enfin prêché pour un régime de responsabilité clair et une couverture assurantielle obligatoire pour les systèmes d’AI.

Les 10 recommandations du CPME

- Concevoir l’IA en fonction des besoins réels du secteur de la santé et dans une boucle dynamique

- Évaluer l’efficience et l’efficacité de l’IA

- Assurer la conformité des systèmes d’IA avec l’éthique médicale, la protection des données et la confidentialité requises •

- Certifier les systèmes d’IA pour accroître la confiance parmi les professionnels de santé

- Démystifier l’IA en améliorant les connaissances et favoriser le développement des compétences

- Atténuer les risques de déqualification et assurer la pensée critique

- Promouvoir des outils et méthodes adéquats pour interpréter et expliquer les résultats de l’IA et fournir des instructions d’utilisation détaillées et claires pour les utilisateurs

- Assurer un suivi et une surveillance adéquats assorti d’un régime de responsabilité civile clair

- Encourager la couverture assurantielle de l’IA et de la cyber

- Coordonner l’environnement de connaissance au niveau européen et national

Bribes de conversation

Ilaria Giannico, Secrétaire générale de l’UEHP : « Au niveau européen, il me semble que l’on se concentre sur la montée en compétences, mais je ne suis pas sûre que l’on traite le risque de déqualification que vous évoquez ».

Sarada Das : « Oui, c’est une question centrale et j’ajouterais que des idées préconçues circulent sur les aptitudes numériques, en particulier des jeunes générations. Or, leur temps d’apprentissage n’est pas extensible et il n’est pas possible de remplacer l’enseignement du diagnostic par la formation au numérique ! »

Olena Chernenko : « La demande de transformation numérique venant du terrain est faible, surtout dans des environnements sous pression comme l’Ukraine en ce moment : ils n’ont pas la ressource de nous écouter ni de changer. Peut-être devrions-nous repenser notre approche de déploiement, être plus directifs? »

Sarada Das : « La situation de l’Ukraine est malheureusement extrême, mais le constat est peut-être à nuancer, car de nombreux médecins saisissent l’opportunité que représente le numérique et l’IA. On l’a vu, la radiologie en tire déjà avantage, de même que l’administratif (réduction des erreurs et de la duplication de données). D’un autre côté, des thérapeutes canadiens me confiaient récemment qu’un de leurs outils d’IA leur permettait d’organiser… des fax. »

Les médecins ne sont pas réticents à utiliser de l’IA, mais ils préconisent une approche fondée sur des preuves.

Les intervenants

A lire aussi

- Lire cet article sur les AI Skills Academies

- Lire cet article sur le retrait de la directive sur la responsabilité civile en matière d’intelligence artificielle

- Lire le plan d’action régional pour la santé numérique dans la Région européenne de l’OMS 2023-2030

- En savoir plus sur l’Association internationale d’intelligence artificielle en santé

- En savoir plus sur la gouvernance de l’IA au niveau de la Commission européenne

- Retr>l’article 14.4.b du Règlement sur l’intelligence artificielle

- Lire la règlementation ONC’s Cures Act Final Rule

- Lire l’étude mentionnée par Dr Francesco Petr>« Adoption of artificial intelligence applications in clinical practice: Insights from a Survey of Healthcare Organizations in Lombardy, Italy »

- En savoir plus sur suggestions complètes du CPME