L’ergonomie des postes de travail : à quoi ça sert réellement ?

Face à l’augmentation des troubles musculosquelettiques (TMS), des risques psychosociaux (RPS) et des problématiques de santé au travail, l’ergonomie des postes de travail s’impose comme un levier essentiel d’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique.

Dans les collectivités territoriales comme dans les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS), et dans un contexte de vieillissement de la population, l’ergonomie contribue à la prévention des risques professionnels, à la réduction de l’absentéisme et à l’amélioration de la qualité du service public, tout en permettant de préserver les agents au poste. Cet article présente les fondements, les méthodes et les bénéfices concrets d’une démarche ergonomique adaptée aux enjeux des agents publics.

C’est quoi l’ergonomie au travail ?

Les idées reçues

Contrairement aux idées reçues, l’ergonomie des postes de travail ce n’est pas :

- Une expertise des chaises et des bureaux

- Une inspection du travail

- Uniquement du bon sens

- Des gestes et postures

- Des préconisations irréalistes ou pas opérationnelles

- Une discipline qui prend trop de temps et qui coûte cher

Ces idées reçues survivent particulièrement bien dans les environnements complexes comme les mairies, les services sociaux, les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou les centres hospitaliers. L’ergonomie des postes de travail y est encore trop souvent réduite à un simple réglage de siège ou à l’achat de matériel labellisé « ergonomique ». Pourtant, une approche ergonomique rigoureuse permet de repenser les organisations et les environnements de travail pour les rendre plus efficaces, plus sûrs et plus adaptés aux missions du service public.

Définition et enjeux de l’ergonomie au travail

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) définit l’ergonomie comme : « La discipline scientifique qui s’intéresse à la compréhension des interactions entre les êtres humains et les autres éléments d’un système ». Elle précise : « Il s’agit de l’étude systématique des personnes au travail dans le but d’améliorer la situation de travail, les conditions de travail et les tâches accomplies » (1).

En d’autres termes, « l’ergonomie est l’étude scientifique de la relation entre l’homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. Son objectif est d’élaborer, avec le concours des diverses disciplines scientifiques qui la composent, un corps de connaissances qui dans une perspective d’applications, doit aboutir à une meilleure adaptation à l’homme des moyens technologiques de production, et des milieux de travail et de vie. » (IVe congrès international d’ergonomie de la Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF, Société d’Ergonomie de la Langue Française, 1969, 2).

L’ergonomie consiste donc à adapter le travail à l’humain, tant au niveau de la santé que de la performance ou de l’efficience.

L’ergonomie consiste donc à adapter le travail à l’humain, tant au niveau de la santé que de la performance ou de l’efficience.

Ergonomie et obligations spécifiques dans la fonction publique

Les employeurs publics, y compris les collectivités territoriales, hôpitaux, EHPAD, les Instituts Médico-Éducatifs (IME) ou Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), sont soumis à des obligations précises en matière de santé et sécurité au travail :

- Mise à jour annuelle du DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, 3), incluant les risques liés aux troubles musculo–squelettiques (TMS)et aux risques psychosociaux (RPS).

- Mise en place d’un programme annuel de prévention (PAPRIPACT), qui peut intégrer des actions ergonomiques.

- Respecter le principe n°4 des principes généraux de prévention : adapter le travail à l’homme (art. L4121-2 du Code du Travail)

- Associer les représentants du personnel via les CST

- Mobilisation possible du référent handicap (4), du conseiller de prévention (5) ou du médecin de prévention pour appuyer la démarche.

Ces obligations sont renforcées dans le cadre du Plan Santé au Travail 2021–2025, qui fait de l’ergonomie une priorité pour la prévention des TMS et l’usure professionnelle.

Les outils de l’ergonomie au travail

L’interdisciplinarité

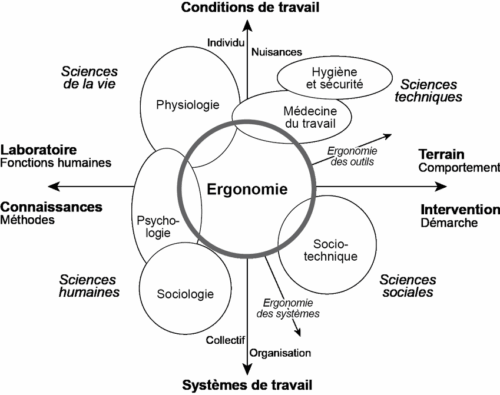

L’ergonomie des postes de travail est une discipline scientifique issue du croisement entre les sciences humaines, sociales et de l’ingénierie pour développer des connaissances scientifiques sur les interactions entre l’humain et le travail au sens large. Ainsi, même si l’ergonomie au travail tente d’articuler des connaissances, concepts et des ressources issues de plusieurs domaines scientifiques, l’ergonome ne peut pas être un expert dans toutes ces disciplines. Il doit par conséquent savoir s’entourer d’autres spécialistes.

Antoni, 2014, Modélisation et anticipations – éléments théoriques pour une approche géo-ergonomique.

La méthodologie

L’ergonomie des postes de travail consiste à comprendre le travail pour le transformer par le biais de l’analyse du travail ou de l’activité réelle.

Dans cette perspective, l’ergonome met en place une démarche d’analyse et des méthodes d’évaluation adaptées au contexte d’intervention (objectif, typologie d’activité, taille du public…). Dès lors, il recourt à différentes méthodes et parfois combine plusieurs outils ou techniques qui ont fait leurs preuves dans d’autres disciplines scientifiques comme :

- Les types d’observation (observation directe, observation participante…)

- Les techniques d’entretien (entretien formel/informel, entretien directif/ non directif, auto-confrontation…)

- L’analyse et le croisement de données (enquête statistique, étude des plans, veille sociotechnique…)

- La simulation

- La métrologie, ou la science de la mesure, qui permet de garantir la fiabilité, la précision et la traçabilité des données (mesures, utilisation de grille…)

Ergonomie des postes de travail : des exemples d’application dans les collectivités et les établissements médico-sociaux

Dans une mairie, l’ergonome peut intervenir pour réorganiser un espace d’accueil du public. Il module ainsi le bruit ambiant, les files d’attente, le mobilier inadapté. Tout peut être repensé pour améliorer les conditions de travail des agents et l’expérience des usagers.

Dans un centre technique municipal, une étude ergonomique peut optimiser les zones de stockage, la manutention ou la conception des ateliers afin de réduire les troubles musculosquelettiques.

En EHPAD, l’analyse du travail des aides-soignants peut permettre d’ajuster les rythmes, les postures, ou encore les outils de transfert pour limiter la fatigue physique et mentale.

Dans un IME ou un établissement médico-social, l’ergonomie peut accompagner l’aménagement des salles d’activité, l’utilisation des équipements pédagogiques ou la coordination entre équipes éducatives et soignantes.

L’objectif est de concevoir des postes de travail qui tiennent compte des contraintes. Il s’agit aussi de créer des marges de manœuvre réelles, pour préserver la santé des agents tout en garantissant la qualité du service rendu.

Quand faire appel à un ergonome ?

La temporalité

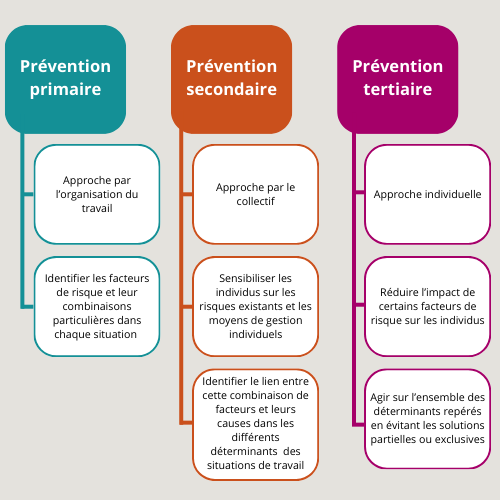

Au-delà des idées reçues ou des fausses représentations sur le domaine d’application de l’ergonomie au travail, l’intervention de l’ergonome est encore trop souvent sollicitée et/ou réalisée dans des « contextes défavorables » pour l’amélioration des conditions de travail. On fait par ailleurs appel aux ergonomes pour faire face à d’importantes problématiques de santé ou de restrictions d’aptitudes, ou pour répondre à des obligations (réglementaires, sociales…).

Pourtant, c’est en amont des difficultés — dès la phase de réflexion ou de conception d’un projet — que l’ergonomie peut déployer tout son potentiel. Intégrée précocement, elle permet d’anticiper les risques, d’éviter les erreurs coûteuses, et de construire des environnements de travail durables, adaptés aux besoins réels des agents comme aux exigences des missions de service public.

En effet, l’impact de l’ergonomie sur les différentes problématiques va dépendre de la temporalité de l’intervention par rapport à « l’état de dégradation de la santé des individus » ou de l’état d’avancement des projets de conception. Par conséquent les apports de l’ergonome, et notamment la richesse ainsi que la diversité des préconisations, sont étroitement liées à la détection des problèmes.

Les indicateurs

L’amélioration des situations, et a fortiori des conditions de travail, nécessite une sollicitation des ergonomes le plus en amont des problématiques ou a minima de l’aggravation des situations. Elle requiert par conséquent une vigilance sur plusieurs informations qui peuvent s’avérer être des signes précurseurs.

En effet, certains indicateurs doivent amener à des interrogations et des vérifications ou à une étude plus approfondie du lien entre les conditions de travail et les problématiques, comme (liste non-exhaustive) :

- L’évolution de l’absentéisme, des arrêts, des accidents du travail et des maladies professionnelles

- Les retours ou plaintes des agents

- Les retours des usagers d’un service sur l’état des agents ou plaintes sur la qualité du service

- La baisse de productivité

- Le turn-over

- Les tensions

Dans les collectivités territoriales comme dans les établissements de santé ou médico-sociaux, ces indicateurs sont souvent les premiers signaux d’un déséquilibre organisationnel ou matériel. L’ergonomie des postes de travail peut alors être un outil puissant pour objectiver les problèmes, fédérer les équipes autour de solutions concrètes, et inscrire la prévention dans une démarche globale de qualité de vie au travail (QVT) et de performance durable du service.

Ergonomie des postes de travail : un investissement stratégique

Loin d’être un simple ajustement de mobilier, l’ergonomie des postes de travail est une démarche globale qui permet d’agir sur la santé, l’efficience et la satisfaction des agents dans le secteur public. Dans un contexte où les collectivités et les établissements sanitaires et médico-sociaux doivent concilier contraintes budgétaires, qualité de service et attractivité des métiers, l’approche ergonomique offre des solutions concrètes, durables et humaines.

En anticipant les besoins, en analysant finement le travail réel, et en co-construisant les aménagements avec les équipes, l’intervention ergonomique devient un véritable levier d’amélioration continue. Il s’agit d’une réponse adaptée aux défis actuels : vieillissement des agents, surcharge de travail, évolutions numériques, usure professionnelle… autant d’enjeux où l’ergonomie des postes de travail peut faire la différence.

10 questions à se poser avant un projet d’aménagement

Pour intégrer l’ergonomie des postes de travail dès la conception :

- Qui utilise cet espace (typologie des agents) ?

- Quelles sont les tâches réellement effectuées ?

- Quels sont les matériels déjà utilisés ? Sont-ils adaptés ?

- Y a-t-il des retours ou plaintes sur les conditions de travail ?

- Le mobilier ou l’équipement envisagé est-il réglable ou adaptable ?

- Les agents participent-ils à la réflexion ?

- Peut-on simuler l’utilisation future de l’espace ?

- L’espace respecte-t-il les normes PMR et d’accessibilité ?

- L’environnement sonore, thermique, visuel est-il adapté ?

- Un ergonome a-t-il été associé à la réflexion ?

Répondre à ces questions permet d’éviter les erreurs coûteuses et de sécuriser les conditions de travail des agents.

Ce contenu est informatif et ne remplace pas l’analyse d’un ergonome qualifié ou les obligations spécifiques de l’employeur public en matière de santé et sécurité au travail. Pour toute mise en œuvre, il est recommandé de se référer aux textes législatifs en vigueur et de solliciter des professionnels habilités.

Ressources utiles

- Organisation Internationale du Travail, définition de l’ergonomie

- SELF, Société d’Ergonomie de la Langue Française

- DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels)

- Référent handicap, Mon Parcours Handicap.gouv

- Conseiller de prévention

- 4e Plan Santé au Travail 2021-2025

Lire aussi : FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)

FAQ

L’ergonomie des postes de travail permet de prévenir les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie au travail des agents et de garantir une meilleure continuité de service aux usagers.

Les principaux risques concernent la manutention des personnes, les postures contraignantes, la répétitivité des gestes et les contraintes liées aux rythmes de travail.

Idéalement en amont d’un projet de réaménagement, d’un changement d’organisation, ou dès les premiers signaux d’alerte (absentéisme, plaintes, fatigue…).

Non, l’ergonomie des postes de travail ne coûte pas particulièrement cher, surtout si elle est intégrée en amont. Elle permet même de générer des économies en réduisant les arrêts de travail, le turnover, et les dépenses liées aux accidents ou maladies professionnelles.

Les postes administratifs en mairie, les agents d’entretien, les personnels des services techniques, les agents d’accueil ou encore les travailleurs sociaux. Tous sont exposés à des risques différents (troubles musculosquelettiques, stress, postures statiques ou inconfortables…).

Plusieurs signes doivent alerter : douleurs récurrentes des agents, absentéisme, retours négatifs lors des entretiens annuels, taux d’accidents élevé, ou plaintes récurrentes. Un audit ergonomique permet ensuite d’objectiver ces constats par une analyse de l’activité réelle.

Des aides peuvent être mobilisées via la FIPHFP pour les agents en situation de handicap, ou encore certaines enveloppes du Plan Santé au Travail (PST) ou des Agences Régionales de Santé. Il est aussi possible de monter des projets dans le cadre de la démarche QVT ou RPS.

La réglementation impose aux employeurs publics une obligation générale de sécurité vis-à-vis des agents (Code du travail, même dans sa version adaptée à la fonction publique). L’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit inclure les aspects ergonomiques.

Il est crucial d’associer un ergonome dès la phase de conception : analyse des besoins, observation des activités, simulation de scénarios d’usage. Cela permet d’éviter des erreurs coûteuses (mobilier inadapté, circulations mal pensées, éclairage inapproprié…).

Cette instance a un rôle consultatif et de veille. Elle peut proposer des actions d’amélioration, appuyer une demande d’intervention ergonomique, ou alerter sur des risques identifiés. Son implication favorise une démarche participative et cohérente.

Oui, des formations à l’ergonomie de base ou à la prévention des troubles musculo–squelettiques (TMS) sont proposées aux agents, encadrants, et membres de la direction. Cela permet une meilleure appropriation des bonnes pratiques et une vigilance accrue sur les situations à risque.

Oui. Dans les services publics accueillant du public (accueil mairie, guichets hospitaliers…), un bon aménagement ergonomique améliore à la fois le confort de l’agent et l’expérience usager : moins d’attente, meilleure posture d’écoute, plus grande fluidité des échanges.